La televisión chilena volvió a transformarse en escenario político. Con el inicio de la franja electoral presidencial y parlamentaria 2025, el CNTV presentó su primer informe de audiencias, confirmando que este espacio aún concentra a millones de electores frente a la pantalla, pese al dominio creciente de las redes sociales.

El 17 de octubre, en su estreno, la franja alcanzó un rating promedio de 24 puntos en el horario de las 20:40 horas, llegando a un peak de 36 puntos el domingo 19. El alcance acumulado en los primeros tres días es contundente: 1,3 millones de personas vieron al menos un minuto de franja en horario diurno y 1,7 millones en el prime; esa cifra escaló a 2,2 millones el domingo en la noche.

La ‘tele’ aún marca el pulso de la campaña

En un panorama dominado por las plataformas digitales, estos números certifican que la televisión sigue teniendo una llegada única.

Para Fernanda Rubilar, docente del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC, la franja es fundamental para las campañas, ya que “tiene un rol de acceso equitativo que es gratuito para la propaganda, garantizado por ley y regulado por el Consejo Nacional de Televisión”.

Sobre el impacto de las producciones audiovisuales, la coordinadora de Creasur agrega que “las encuestas de las elecciones anteriores muestran que, aproximadamente, el 20% de las personas consultadas reportan que este espacio cambió o influenció su voto”.

En el caso chileno, la franja electoral que antecedió al plebiscito de septiembre de 1988 es, probablemente, la más emblemática. La opción «Sí» daba luz verde a la continuidad de la dictadura de Augusto Pinochet y el «No», alternativa vencedora, ponía fin al régimen militar para abrir paso a la democracia.

37 años después, el formato sigue siendo influyente. El analista político Lucas Serrano considera que la franja “además de ser histórica, es una parte muy interesante, sobre todo en la línea final de lo que marca una carrera presidencial, en el sentido que es básicamente una cadena nacional en la que obligamos a la persona a consumir política. Aun cuando ha cambiado mucho el juego, debido a las redes sociales, la ‘tele’ sigue teniendo un rol muy importante, sobre todo en los procesos informativos de las personas”.

En una primera mirada, el director de Asuntos Públicos de Observa Biobío menciona que el espacio televisivo “no genera mucho debate público a nivel de grandes ideas. La gente reacciona al sketch de Harold Mayne-Nicholls o a los elementos más polémicos, pero no produce una discusión de contenidos”.

De todos modos, el objetivo es claro: “lo que más predomina es tratar de llegar a quien tienes que llegar: el indeciso. Quizás a veces eso significa reafirmar ciertos mensajes, pero también se requiere un poco de emotividad. Campañas que no son capaces de evocar mucho pasan totalmente desapercibidas en este tipo de instancias”, expone Serrano.

Sergio Gamboa, director de la carrera de publicidad de la UDD, incorpora otra arista: “la franja televisiva viene a reforzar las campañas de todos los candidatos a la Presidencia, porque en 2 minutos 30 segundos no es mucho lo que se puede decir. Por lo tanto, se complementa con los programas de gobierno, los contenidos que generan en redes sociales más sus desplazamientos presenciales por las distintas regiones del país”.

“Es fundamental que exista, porque visibiliza a los candidatos, sobre todo en horarios donde hay ratings altos en la televisión”, concluye el académico.

¿Quién está mirando? Según el reporte del CNTV el público mayor se mantiene como el más fiel. El 64% de la audiencia en horario prime corresponde a personas entre 50 y 69 años, y solo en jornada diurna fueron 436.814 quienes vieron la franja. Además, el segmento de las 12:40 horas es mayoritariamente femenino, con un 56%, lo que implica más de 600 mil espectadoras por día.

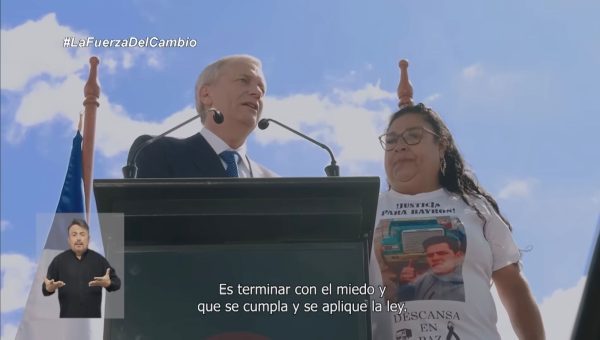

La arquitectura del mensaje televisivo

¿Predomina más la propuesta programática o el mensaje simbólico? En esta primera entrega de propaganda televisiva se observó un patrón claro: las candidaturas privilegian una estrategia emocional por sobre la explicación detallada de sus propuestas. Es decir, las sensaciones cobran protagonismo, dejando en segundo plano al “cómo”.

“Siempre hay un mensaje que es emotivo e identitario que puede abrir puertas o llamar a nuevos públicos, y un contenido programático que es más consolidado”, menciona Rubilar.

En tanto, Gamboa comenta que “las franjas electorales se parecen en sus promesas o grandilocuencias. Venimos escuchando los mismos problemas, por lo menos, en las últimas tres elecciones presidenciales. Todos los candidatos levantan las mismas problemáticas: seguridad o delincuencia, fronteras y migración, salud, educación, etc. Lo que estamos viendo hoy no es muy distinto en los titulares, pero sí en los formatos y en el tono”. En ese contexto, reconoce rasgos innovadores, como la Inteligencia Artificial usada por Marco Enríquez-Ominami o la sátira de Harold Mayne-Nicholls

El publicista destaca que los mensajes se construyen como una “apelación emocional”, ya que “los candidatos levantan esta gran problemática, pero es difícil que en el corto tiempo que tienen puedan contar cómo lo van a solucionar”, por ello, es fundamental emplear bien los recursos.

Serrano coincide en que “no dijeron nada nuevo. Algunos –como Kast, Matthei y Jara–, jugaron muy a la segura y los otros trataron de apostar más”. Con mayor o menor riesgo, releva que la franja contribuye al consumo de propaganda en un contexto de voto obligatorio, “donde las personas van a ver todas las opciones y a entender de qué se trata cada una”.

La más reciente Encuesta Criteria, publicada el 26 de octubre, midió el impacto de la franja electoral en los votantes y arrojó que el 38% de los encuestados declaró no haberla visto, mientras que un 19% lo hizo una vez, un 31% un par de veces y un 12% varias veces.

Entre quienes aseguraron verla, solo un 7% manifestó haber pensado en cambiar su voto tras sintonizarla, mientras que un 93% no lo ha considerado. El estudio también revela que los votantes que se identifican con el centro político son los más dubitativos, ya que un 12% de ellos declaró haber pensado en modificar su preferencia tras ver la franja, superando a otros sectores políticos en este comportamiento.

Los tropiezos

Pese al despliegue creativo y el alto alcance televisivo, la franja también dejó en evidencia algunas debilidades que las campañas pueden corregir. Con el voto obligatorio como factor decisivo y una ciudadanía más exigente, el reto será lograr que el mensaje trascienda la anécdota y logre convencer a ese electorado indeciso que hoy podría inclinar el resultado.

“Hay algunos desafíos que son más bien operacionales, que tienen que ver con la fragmentación de las audiencias y el tiempo que es muy limitado para plantear la argumentación y se reduce más bien a un slogan o a algunos puntos centrales”, dijo Rubilar, planteando que “tenemos que tener una discusión sobre el uso de la IA para poder tergiversar la imagen del contrincante”, cuestionado así la inteligencia artificial incorporada en el bloque de Marco Enríquez-Ominami.

La administradora pública sentenció que “hay un error que varias de las candidaturas están teniendo, que es la sobre negatividad”.

Lucas Serrano concuerda en que “quizás el desacierto más garrafal es el uso de IA de MEO, que lo hace en pos de polemizar y hace ver al candidato en una realidad bastante ficticia”, a ello sumó que “yo creo que un error que cometieron todos en el primer día es que en casi todas las escenas se ven muy solos los candidatos”.

Puede que la conversación digital marque tendencias, pero la franja continúa siendo la vitrina más igualitaria, masiva y regulada de la contienda electoral. En unas elecciones que se anticipan ajustadas, ningún comando está dispuesto a renunciar al poder de millones de ojos fijos en la televisión.

El mensaje sigue siendo claro: en política, lo que aparece en pantalla todavía puede mover la balanza.