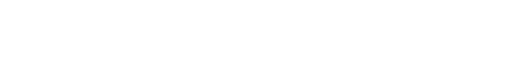

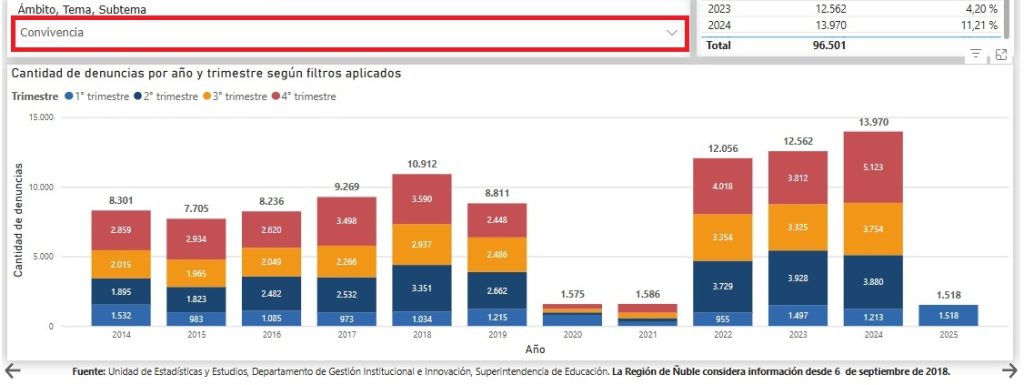

Una mirada superficial a las estadísticas de la Superintendencia de Educación es suficiente para reconocer que, desde 2014 a la fecha, hay un incremento progresivo en la cantidad de denuncias realizadas por temáticas asociadas a la “convivencia escolar”.

Hasta la llegada de la pandemia, el año 2018 lideraba el listado con 10.912 denuncias. Luego de las medidas sanitarias obligatorias en 2020 y 2021, el retorno presencial a las salas de clases no fue sencillo para las y los escolares, docentes ni apoderadas y apoderados, lo que se ve reflejado -en parte- en el aumento de denuncias realizadas.

En 2022 fueron 12.056 denuncias recibidas. En 2023 hubo 12.562 y en 2024 se llegó a las 13.970. Si solo se consideran las cifras de cada año hasta el 31 de marzo, hubo 955 denuncias en 2022, 1.497 en 2023, 1.213 en 2024, y 1.518 en 2025. Solo en el primer mes del año académico.

Estas cifras reflejan una amplia variedad de situaciones enmarcadas en diferentes temáticas, como “Discriminación”, “Maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa”, “Maltrato a párvulos y/o estudiantes” y “Situaciones de connotación sexual”, entre otras.

Eso sí, es importante mencionar que el aumento no necesariamente refleja un incremento de situaciones que ameriten una denuncia, ya que estas cifras, según señalan desde el ministerio, también podrían indicar un crecimiento en el uso de los canales de denuncia, por conocimiento, desestigmatización o experiencias positivas de denuncias.

Diagnóstico y abordaje ministerial

En el informe de mayo de 2024 del programa “A convivir se aprende”, el Ministerio de Educación señala que “el retorno presencial a clases durante el 2022 implicó importantes desafíos para los establecimientos educativos, entre ellos, un aumento de situaciones de violencia escolar, las que se expresaron a través de agresiones físicas, violencia verbal y sexual, y pusieron en alerta a las comunidades educativas, las autoridades y la sociedad”.

En la misma línea, una investigación realizada por la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente señaló en 2021 que “son las profesoras y profesores chilenos quienes reportarían mayores niveles de sufrimiento, derivado de la falta de condiciones de trabajo para llevar a cabo su labor en tiempos de pandemia”. Esta situación, además, “se recrudece en el caso de profesoras, docentes con pocos años de experiencia, profesores que tienen a cargo el cuidado de otras personas y/o docentes que trabajan en establecimientos con mayores niveles de pobreza”.

En este contexto, el Mineduc presentó hace un año, el lunes 6 de mayo de 2024, una nueva versión de la Política Nacional de Convivencia Educativa, que en realidad es una actualización de un instrumento con más de 20 años de existencia y que se enmarca en las acciones del Plan de Reactivación Educativa. Esta actualización contempla un documento central, que es el marco orientador de la política; un Plan de Acción 2024-2030, con 42 medidas para apoyar la concreción de esta política; y 12 cartillas con diversos temas y estrategias específicas, que fueron enviadas gradualmente a los establecimientos.

Al respecto, el seremi de Educación en Biobío, Carlos Benedetti Reiman, explicó que a nivel regional el trabajo se ha “orientado a través de generar espacios para la reflexión sobre los modos de convivir, apoyadas en una riqueza de instrumentos pedagógicos disponibles para ser ajustadas a cada contexto de aprendizaje”.

En línea con dicha Política Nacional de Convivencia Escolar, el Plan de Reactivación Educativa tiene como uno de sus 3 ejes fundamentales el de Convivencia y Salud Mental, cuyo objetivo es atender integralmente los aspectos socioemocionales, convivencia, equidad de género y salud mental para que los establecimientos sean espacios de protección y bienestar socioemocional.

En este marco se desarrolla el programa “A Convivir se Aprende” y en la región es la Universidad de Concepción la encargada de ejecutarlo, en colaboración con la Seremi de Educación y en diálogo con los equipos municipales y las comunidades educativas.

Precisamente, para Óscar Nail Kröyer, investigador responsable del programa “A Convivir Se Aprende” en Biobío, la “visibilización de la buena convivencia no es común en los medios (de prensa), pero es lo que ocurre cotidianamente en las escuelas”.

El académico agrega uno de los diagnósticos más compartidos por especialistas en torno a los factores que inciden en situaciones de violencia escolar: “vivimos en una sociedad violenta, no solo en Chile, con muchas dificultades para convivir”, sobre todo después de la pandemia.

Desde el Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, la subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, Giulietta Vaccarezza Garrido, sostiene que, en cierta medida, es “esperable” que surjan ciertos conflictos de convivencia producto del propio encuentro de seres humanos en espacios relativamente cerrados.

“Lo adecuado sería que uno tuviera una estrategia correcta y moralmente buena para resolver los conflictos, lo que no siempre sucede”, señala Vaccarezza y agrega que los efectos de la pandemia requieren un abordaje multidisciplinario.

El presidente del Colegio de Profesores en Biobío, Jorge Barriga Villegas, sostiene que “el mal comportamiento de un estudiante es la punta del iceberg de problemas que se arrastran desde el hogar y la familia”, sobre todo considerando que “tenemos una sociedad con problemas de salud mental graves, desde hace muchos años y post pandemia fue peor”.

En este escenario, el Ministerio de Educación tomó en cuenta la propuesta realizada por la Mesa Social Covid-19, la que, en su eje “Apoyo al bienestar socioemocional de las comunidades educativas”, propuso un modelo de gestión basado en el enfoque llamado Escuela Total que, según explicó Nail, propone articular un sistema de apoyos y acciones junto a todos los actores de la comunidad educativa y de forma continua.

El académico de la Facultad de Educación UdeC complementó que el programa “A convivir se aprende” cuenta con un componente que integra redes municipales para abordar situaciones en común y una instancia de formación, que implica un seminario con expertos en temáticas regionales y provinciales.

Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, el seremi detalla los desafíos que presenta la región en torno a esta temática, como “promover el despliegue de estrategias transversales que releven el bienestar socioemocional de estudiantes, docentes y asistentes de la educación como condición necesaria para el aprendizaje integral” o “desarrollar capacidades en los equipos de atención a estudiantes con diagnóstico TEA, para contención psicosocial ante episodios de desregulación emocional y conductual”.

Aprendizaje y agotamiento docente

En cuanto al impacto de la convivencia escolar en el aprendizaje de niños y niñas, la subdirectora de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico del Slep Andalién Sur señala que hay muchas variables que inciden en el aprendizaje en general, desde factores fisiológicos, como el estado nutricional o los ritmos de sueño, hasta el estado emocional de las y los estudiantes.

Por lo mismo, sostiene que es difícil atribuir un mayor o menor nivel de aprendizaje a una sola variable, sobre todo psicológica, por lo que sostiene que “el estado de bienestar subjetivo de una persona puede ser la gran variable que podría afectar el proceso de aprendizaje”.

En esa línea, Vaccarezza relevó la importancia de que los establecimientos cuenten con profesionales que puedan “colaborar con el tema de la contención, la reparación o primeros auxilios psicológicos”, además de tener protocolos de acción claros y conocidos.

Asimismo, las prácticas que permiten expresar cierta emocionalidad a las y los estudiantes, como artes y/o deportes por ejemplo, “permiten amortiguar situaciones emocionales complejas o, en su defecto, actúan como factores preventivos”.

En cuanto al accionar de los establecimientos y otras instancias educativas, Giulietta Vaccarezza explica que, en general, en el plano normativo y dotación de equipos multidisciplinarios, hay una labor positiva. Sin embargo, ante situaciones más graves, las acciones reparatorias requieren más tiempo y la comunidad educativa no siempre está preparada para afrontar “acciones o actos de violencia severos”.

El presidente regional del Colegio de Profesores agrega que hoy las y los docentes tienen que abordar demasiadas cosas anexas a los temas formativos y “enseñar queda en segundo plano” dentro del aula.

Jorge Barriga insiste en la crítica hacia la familia de las y los estudiantes, particularmente apoderadas y apoderados, y argumenta que muchos conflictos se originan fuera de los colegios (principalmente a través de redes sociales) y explotan en la escuela. “¿Quién es el responsable de las redes sociales de los estudiantes?” cuestiona el dirigente y enfatiza que ese rol le corresponde a las familias.

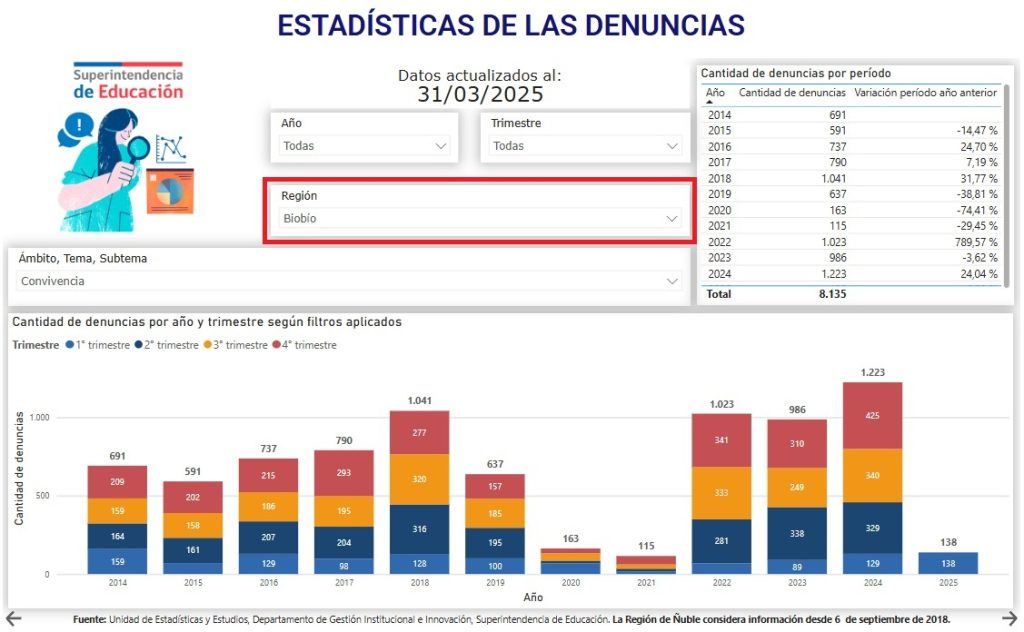

Las estadísticas de la Superintendencia de Educación muestran que la cantidad de denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa (docentes, educadores y otros) por parte de estudiantes y apoderados, ha crecido sostenidamente desde el retorno a clases presenciales en 2022.

Ese año hubo 115 denuncias de maltrato; en 2023 fueron 140; en 2024 la cifra llegó a 162 y hasta el 31 de marzo de 2025 la cantidad de denuncias recibidas era de 25. Si solo se compara el número de denuncias recibidas en el primer mes del año académico, la cifra de 2025 es abrumadora: 6 en 2022; 10 en 2023; 7 en 2024 y 25 este año.

A estas denuncias se suman dos casos que terminaron con el suicidio de dos docentes: Katherine Yoma, profesora de inglés de 31 años y Albano Muñoz, profesor de filosofía de 32 años.

Para el dirigente gremial en Biobío, en la práctica “nadie hace nada, lo que queremos es un apoyo efectivo y no hay nada”.

Barriga agrega que hoy incluso se han “normalizado” los casos de violencia hacia profesores, lo que genera preocupación en el gremio.

Por último, el presidente del Colegio de Profesores regional lamentó que el proyecto de Ley de Convivencia Escolar esté por cumplir un año de tramitación en el Congreso, el próximo mes de junio, y ni siquiera ha concluido su segundo trámite legislativo, pues recién a principios de abril fue aprobado por la Comisión de Educación del Senado, restando aún que lo revise la sala en pleno.

Para el seremi de Educación del Biobío, sería un gran avance la aprobación de esta nueva ley, sobre todo la creación de la figura del “Coordinador de Convivencia Educativa”, que tendría un perfil profesional idóneo, dedicación exclusiva y jornada completa.

Respecto al bienestar de los equipos educativos, la ley propone reforzar el resguardo de la autoridad pedagógica y los derechos de las y los trabajadores de la educación, para lo cual se mejorarán los estatutos que rigen a los trabajadores de la educación y los procedimientos de calificación de enfermedades profesionales por estrés laboral. Además, se resguardará que los establecimientos puedan denunciar a todo evento los casos de agresión a trabajadores de la educación.

Asimismo, el proyecto también refuerza los deberes de prevención y actuación para el adecuado resguardo de los integrantes de la comunidad, para lo cual los adultos de las comunidades educativas deberán informar oportunamente sobre hechos que tomen conocimiento de acoso, violencia o discriminación contra cualquier miembro de la comunidad.

Finalmente, la nueva ley estipula que los establecimientos deberán adoptar medidas preventivas, los sostenedores tendrán que garantizar la actuación oportuna del establecimiento, y los procedimientos disciplinarios deberán asegurar la imparcialidad, privacidad, proporcionalidad y celeridad.